サステナビリティ

TCFD

TCFD提言に基づく情報開示

当社グループにとって、気候変動は事業継続に影響を及ぼす重要課題の一つと認識し、2022年5月、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)※提言に賛同しました。気候変動が当社グループの事業に与えるリスク・機会を分析して経営戦略・リスクマネジメントに反映するとともに、情報開示を充実させてまいります。 ※ TCFDとは:G20(金融・世界経済に関する首脳会合)の要請を受けた金融安定理事会(FSB)により設立されたタスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)。気候変動を「リスク」と「機会」として捉え、温室効果ガスによる気温上昇が企業財務に与える影響を開示することを提言。

ガバナンス

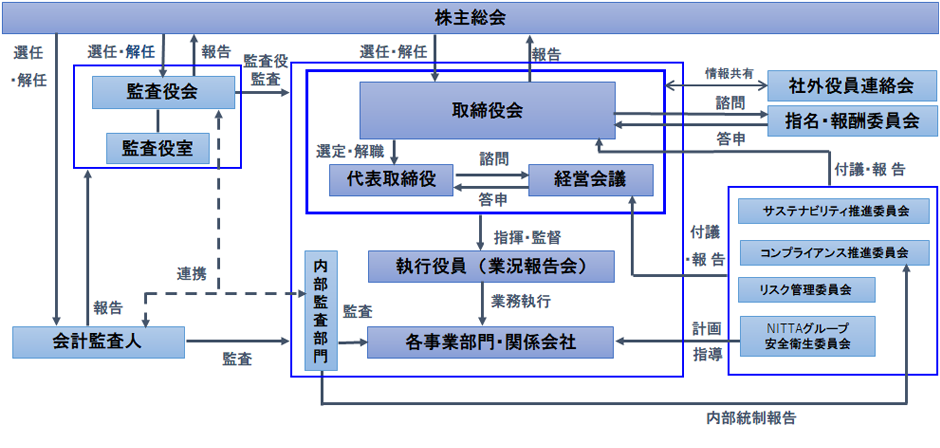

当社グループは、気候変動を含む環境問題への対応を経営上の重要な課題の一つとして位置付けています。サステナビリティに関する社会課題の解決に向けた取組みを一層推進するため、従来「CSR推進・リスク管理委員会」が所管していた業務の一部を移管する形で、2022年5月13日付で「サステナビリティ推進委員会」を設置いたしました。

当委員会は代表取締役社長 が委員長を務め、年4回開催し「NITTAグループ理念」、「NITTAグループ行動憲章」および「サステナブル経営方針」に基づき、中長期的かつESGの観点から、気候変動によるリスクと機会についての審議や気候変動リスクへの対応について審議しています。その結果は年4回取締役会へ報告することとしており、取締役会ではその内容を考慮した上で、重要な事項について審議し、決定しています。

サステナビリティ推進委員会

- 委員長

- 代表取締役社長

- 副委員長

- 代表取締役会長

- 委員

- 取締役、監査役、執行役員、委員長が指名する者

- 事務局長

- コーポレートセンター長

- 事務局

- 経営管理グループ、安全環境品質グループ

コーポレート・ガバナンス体制

気候変動関連のガバナンス体制

| 組織名 | 役割 | 頻度 |

|---|---|---|

| 取締役会 | 気候変動関連の最重要事項の決定・報告 | 4回/年 |

| サステナビリティ推進委員会 | 取締役会への気候変動関連事項の付議・報告 | 4回/年 |

サステナビリティ推進委員会主要議題一覧

| 開催期 | 主要議題 |

|---|---|

| 毎四半期 |

|

| 第1四半期 |

|

| 第2四半期 |

|

| 第3四半期 |

|

| 第4四半期 |

|

戦略

当社グループは事業において気候変動が及ぼすリスクと機会について検討を行いました。リスクと機会については、政策や規制など社会的要求の変化等によって生じる“移行”リスク・機会と、異常気象の激甚化などによって生じる“物理”リスク・機会を特定しています。

シナリオ分析では、IEA(国際エネルギー機関)等が公表している「科学的根拠を有するシナリオ」を用いて、事業にどのような影響を及ぼすかを検討しました。今回実施したシナリオ分析は、当社ベルト・ゴム製品事業及びホース・チューブ製品事業・クリーン製品事業における原材料・部品の調達、製品開発、製造、販売までのサプライチェーン全体を対象とし、「4℃シナリオ」、「1.5℃シナリオ」の2つのシナリオを用いて、2030年時点における影響を考察・検討しました。

- 4℃シナリオ

- 気候変動対策が現状から進展せず、地球平均気温が産業革命期以前と比較して今世紀末ごろに約4℃上昇するとされるシナリオ。異常気象の激昂化や海面上昇など。物理的なリスクが大きくなる一方、企業活動や消費活動に対する締め付けは現行より強化しないとされています。

- 1.5℃シナリオ

- カーボンニュートラル実現を目指した取り組みが活発化し、地球平均気温が産業革命期以前と比較して、今世紀末ごろに約1.5℃の上昇に抑えられるとするシナリオ。物理的なリスクの高まりは抑制される一方で、税制や法規制という形で企業活動や消費活動に対する締め付けが強まるとされています。

| 項目 | 売上総利益への影響 | 事業インパクト | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 4℃ | 1.5℃ | リスク | 機会 | |||

| 移行 | 政策・規制 | 炭素価格(炭素税) | ─ | 4 |

【1.5℃】 |

─ |

| 排出権取引 GHG排出規制への対応 |

─ | 2 |

【1.5℃】 |

─ | ||

| 化石燃料使用に 関する規制 |

─ | 1 | ─ |

【1.5℃】 |

||

| プラスチック規制 | ─ | 3 |

【1.5℃】 |

─ | ||

| 森林保護に関する政策 | ─ | 2 | ─ |

【1.5℃】 【1.5℃】 【1.5℃】 |

||

| 再エネ政策 | ─ | 2 |

【1.5℃】 |

【1.5℃】 |

||

| 省エネ政策 | ─ | 3 |

【1.5℃】 |

【1.5℃】 |

||

| 評判 | 顧客の評判変化 | ─ | ─ | ─ |

【1.5℃】 【1.5℃】 |

|

| 技術 | 再エネ・省エネ技術の普及 | ─ | 3 | ─ |

【1.5℃】 【1.5℃】 【1.5℃】 |

|

| 低炭素技術の進展 | ─ | 3 |

【1.5℃】 |

【1.5℃】 【1.5℃】 【1.5℃】 【1.5℃】 |

||

| 市場 | 次世代技術の進展 | ─ | 3 | ─ |

【1.5℃】 【1.5℃】 |

|

| 物理 | 急性 | 異常気象の激甚化 (台風、豪雨、 土砂、高潮等) |

3 | 1 |

【4℃】 【4℃】 |

─ |

| 慢性 | 平均気温の上昇 | 3 | 2 |

【4℃】 |

【4℃】 【4℃】 【4℃】 |

|

| 平均気温の上昇による原材料生育影響 | 1 | ─ |

【4℃】 |

─ | ||

(注)評価基準(影響額の目安)

| 1 | 1千万円以下 |

|---|---|

| 2 | 1千万円超5千万円以下 |

| 3 | 5千万円超1億円以下 |

| 4 | 1億円超5億円以下 |

| 5 | 5億円超 |

これらの分析・評価および対応策の検討は、社外のコンサルティング会社と連携しながら、サステナビリティ推進委員会での議論を踏まえて実施したものです。

今後も外部環境の動向や変化を踏まえ、定期的にリスクと機会の分析・評価の見直しを行っていく方針です。

対応策

列挙したリスクに対するレジリエンスを強化するために以下のような取り組みを推進しています。

| 分類 | リスク対応策の方針 | ||

|---|---|---|---|

| 大分類 | 中分類 | 小分類 | |

| 移行 | 政策規制 | 炭素価格 (炭素税) |

|

| 再エネ政策 |

|

||

| 省エネ政策 |

|

||

| 技術 | 低炭素技術の進展 |

|

|

| 物理 | 急性 | 異常気象の激甚化 (台風、豪雨、 土砂、高潮等) |

|

- インターナルカーボンプライシング(ICP)制度の導入

- 2023年4月1日から当社および国内子会社において、自社の基準で二酸化炭素の排出量を仮想的に費用換算し、設備投資判断の参考とする「インターナルカーボンプライシング制度」を導入し、運用を開始しました。

社内炭素価格を18,000円/1t-CO2と設定し、同制度を投資判断の基準の一つとして活用していくことで、低炭素・脱炭素設備・省エネ投資など、二酸化炭素の排出量削減に貢献する投資を加速していきます。

リスク管理

当社グループでは、気候変動に関して生じる変化を重要なリスク要因として認識し「サステナビリティ推進委員会」(従来「CSR推進・リスク管理委員会」で所管していた業務を2022年5月に移管)にて、気候変動によるリスクの把握及びリスクの回避・低減・未然防止に取り組んでいます。

当委員会は原則年4回開催し、グループの事業が気候変動によって受ける影響を判断するために、シナリオの分析等を行い、気候変動リスク・機会を特定、分析、評価しています。特定したリスク・機会は取締役会へ年4回報告を行うこととしています。

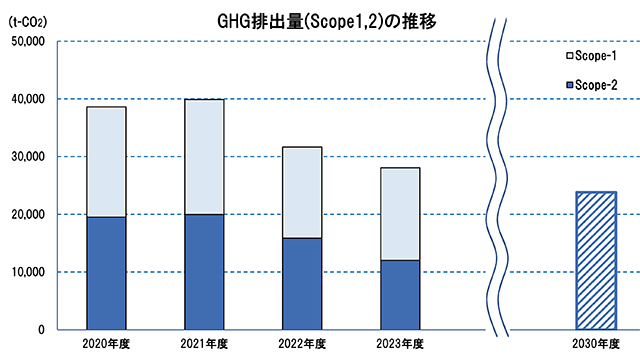

指標と目標

当社グループは、生産段階における温室効果ガス(以下、「GHG」とします)排出量の削減に関する基本方針として、2030年度までに2013年度対比46%削減、2050年度までに「カーボンニュートラル実現」を目指すと定め、その実現に向けて取り組んでいます。GHG排出量削減のために、①エネルギー使用量自体を削減する省エネの徹底、②再生可能エネルギーの活用拡大、③GHGフリーエネルギーの購入の3つの視点で取り組んでいます。

※当社の本支店および当社連結会社を含めたニッタグループ生産拠点を対象としています。なお、奈良工場の排出量には、敷地内にある持分法適用会社の製造拠点の排出量も含まれています。

当事業年度は、環境マネジメントシステムに基づく省エネ推進活動に加え、国内外の生産拠点における再生可能エネルギーの導入を引き続き積極的に実施して参りました。今回は中国圏生産拠点でのI-REC非化石証書による再生可能エネルギー導入が進み、当社GHG排出量は2013年度比2023年度実績として35%の削減を実現しました。

引き続き、省エネ活動を継続し、国内外生産拠点での再生可能エネルギー導入によるGHG排出量の更なる削減に努めて参ります。